布谷医生

化浓性骨髓炎怎么回事-d88尊龙z6

发布时间:2025-06-11 20:46:07浏览:次

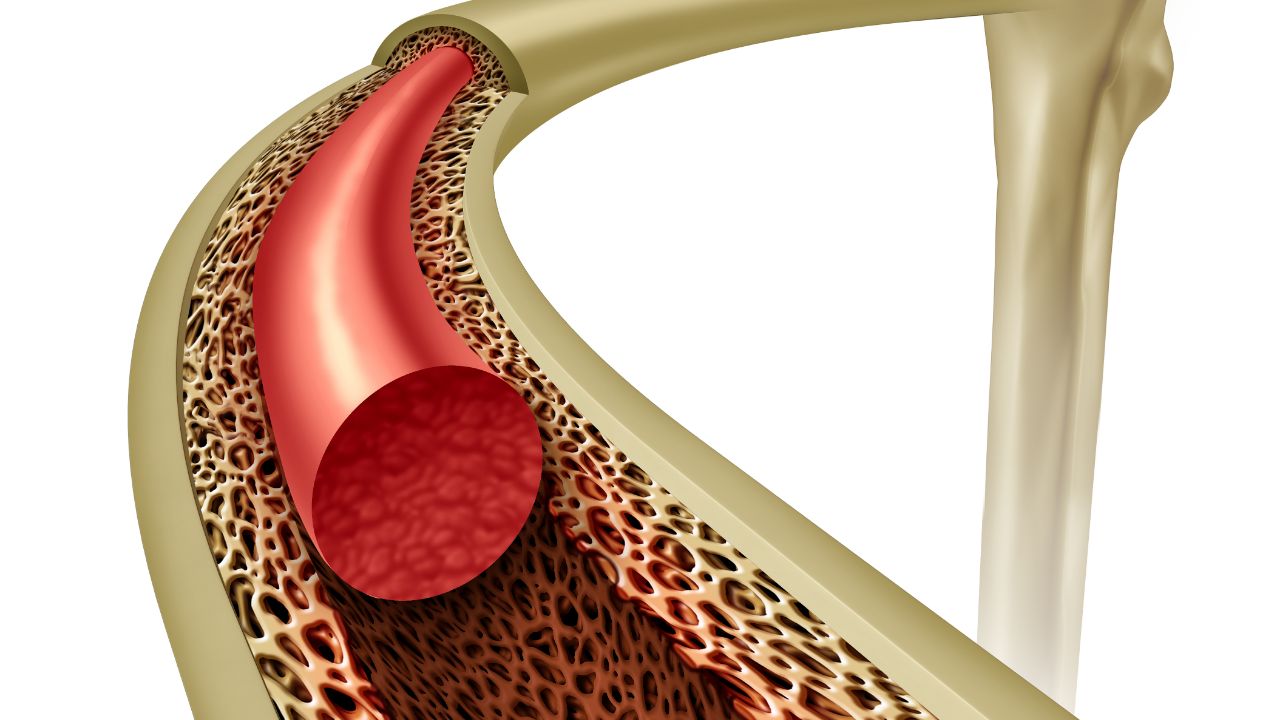

化脓性骨髓炎是由细菌感染引起的骨髓和周围组织的炎症,常见病原体为金黄色葡萄球菌,多通过血液传播或外伤直接侵入。症状通常包括局部疼痛、红肿、发热,严重时可导致骨质破坏和化脓。及时治疗可避免并发症,如慢性骨髓炎或败血症。

1、病因:化脓性骨髓炎主要由细菌感染引起,金黄色葡萄球菌是最常见的致病菌。细菌可通过血液循环从身体其他感染部位传播至骨髓,或因开放性骨折、手术等直接侵入。免疫力低下者、糖尿病或血管疾病患者感染风险更高。

2、症状:典型表现为患处剧痛、局部皮温升高和红肿,伴随全身发热、寒战。儿童多见下肢长骨受累,成人则常见脊椎或骨盆感染。若未及时治疗,可能形成脓肿,甚至穿透皮肤形成窦道,长期不愈。

3、诊断:需结合病史、体检和影像学检查。血液检查可见白细胞和c反应蛋白升高,x线早期可能正常,后期显示骨质破坏。mri是早期诊断最敏感的方法,能清晰显示骨髓水肿和脓肿范围。骨穿刺活检可明确致病菌。

4、治疗:急性期需静脉注射敏感抗生素4-6周,严重者需手术清创引流。慢性骨髓炎可能需彻底清除死骨并植骨,辅以抗生素骨水泥。高压氧治疗可作为辅助手段。治疗期间需严格制动,营养支持对康复至关重要。

注意事项:避免受伤后未消毒处理伤口,糖尿病患者需严格控制血糖。出现不明原因骨痛伴发热应及时就诊,抗生素需足疗程使用不可自行停药。手术后保持伤口清洁,定期复查影像学至完全愈合。康复期进行适度功能锻炼,但避免患肢过早负重。